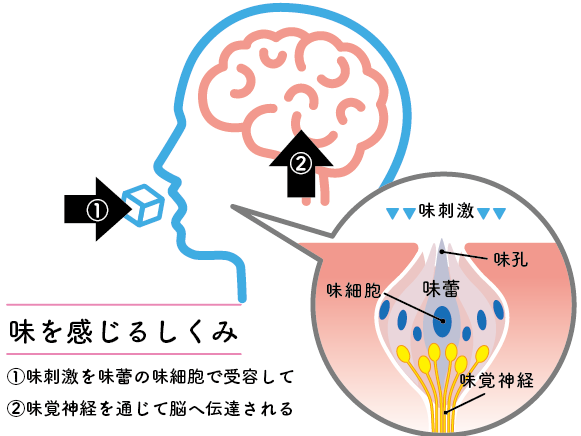

先週、梅おにぎりさんのコラム(11月16日掲載分)に味覚の基本的な作用について書かれていました。味覚が5大基本味(苦味・酸味・甘味・塩味・うま味)を指すのに対し、風味は香りも合わせた嗅覚が関与して違うモノと説明がありました。そして、味覚が身体に作用する食べ物を判断する重要な感覚であることも分かりました。しかし、その大事な味覚の損なわれている人が、現在日本では1年間に推計30万人以上が医療機関を受診しており、患者数は年々増加傾向にあると報告されています。

先週、梅おにぎりさんのコラム(11月16日掲載分)に味覚の基本的な作用について書かれていました。味覚が5大基本味(苦味・酸味・甘味・塩味・うま味)を指すのに対し、風味は香りも合わせた嗅覚が関与して違うモノと説明がありました。そして、味覚が身体に作用する食べ物を判断する重要な感覚であることも分かりました。しかし、その大事な味覚の損なわれている人が、現在日本では1年間に推計30万人以上が医療機関を受診しており、患者数は年々増加傾向にあると報告されています。

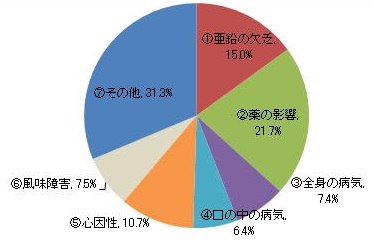

味覚障害は、幅広い年代の人に起こり得ることが分かっています。 特に高齢の患者が多く、その理由として長期にわたって病気にかかっていることや心身の活力の低下、薬の副作用、唾液の分泌低下、加齢に伴うトラブルが関与している可能性が高いと考えられます。また、味覚障害で医療機関を受診する方の多くが女性であることも特徴です。

特に高齢の患者が多く、その理由として長期にわたって病気にかかっていることや心身の活力の低下、薬の副作用、唾液の分泌低下、加齢に伴うトラブルが関与している可能性が高いと考えられます。また、味覚障害で医療機関を受診する方の多くが女性であることも特徴です。 これは日常生活において女性のほうが調理をする機会が多く、味付けの際に異変に気付いたり調理した食事を食べる家族から異変を指摘されたりするなど、気付くきっかけが多いためと考えられています。また、嗅覚は味に大きく関与しているので、味覚が正常でも嗅覚に異常が生じて味が分かり難くなっているケースもあります。味覚と嗅覚を完全に区別することは困難ですが、さまざまな検査を行うことで味覚と嗅覚のどちらに異常が生じているのかを確認することが大切です。

これは日常生活において女性のほうが調理をする機会が多く、味付けの際に異変に気付いたり調理した食事を食べる家族から異変を指摘されたりするなど、気付くきっかけが多いためと考えられています。また、嗅覚は味に大きく関与しているので、味覚が正常でも嗅覚に異常が生じて味が分かり難くなっているケースもあります。味覚と嗅覚を完全に区別することは困難ですが、さまざまな検査を行うことで味覚と嗅覚のどちらに異常が生じているのかを確認することが大切です。

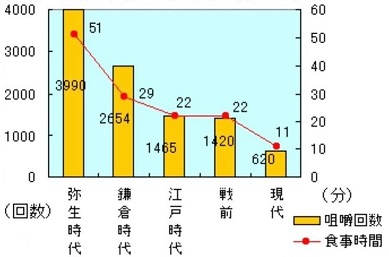

また、軟らかい食べ物が好まれて、咀嚼回数が減って食べ物の味物質を届ける唾液が減って、味蕾が働き難くなっていることも影響していると思われます。特に若い人の味覚障害が増えているのは、咀嚼回数低下とマスク装着の影響が大きいと言われています。

また、軟らかい食べ物が好まれて、咀嚼回数が減って食べ物の味物質を届ける唾液が減って、味蕾が働き難くなっていることも影響していると思われます。特に若い人の味覚障害が増えているのは、咀嚼回数低下とマスク装着の影響が大きいと言われています。 そして、ストレスの蓄積などによって味覚を脳に伝える神経や、味覚を判断する脳そのものに何らかの異常が起こるために生じる“心因性の味覚障害”も多く確認されています。適度な運動で、ストレスを解消し、食事はバランス良く、咀嚼回数を増やしていただきたいと思います。

そして、ストレスの蓄積などによって味覚を脳に伝える神経や、味覚を判断する脳そのものに何らかの異常が起こるために生じる“心因性の味覚障害”も多く確認されています。適度な運動で、ストレスを解消し、食事はバランス良く、咀嚼回数を増やしていただきたいと思います。

by ガッキー

クリックしていただくと順位が確認できます。